特集:プラスチック成形

プラスチックは、工業、農業、商業、医療などのあらゆる分野において人類に大きな利益をもたらし続け、かつ私たちが健康的で文化的な生活を送るために必要不可欠な存在である。一方で、私たちの生活を脅かす存在ともなり得る。そのようなジレンマと真剣に向き合い、持続可能な共存方法を模索するべき時が訪れた。その手段の1つとして「バイオプラスチック」に関心が集まる。

「バイオプラスチック」とは「バイオマスプラスチックと生分解性プラスチックの総称」であり、「バイオマスプラスチック」は「原料として再生可能な有機資源由来の物質を含み、化学的又は生物学的に合成することにより得られる高分子材料」であると日本バイオプラスチック協会が定義する。再生可能なバイオマス資源を原料に、化学的または生物学的に合成することで得られるプラスチックなので、それを焼却処分した場合でも、バイオマスの持つカーボンニュートラル性から、大気中のCO₂濃度を上昇させないという特徴がある。これにより、地球温暖化の防止や化石資源への依存度低減にも貢献することが期待されている。

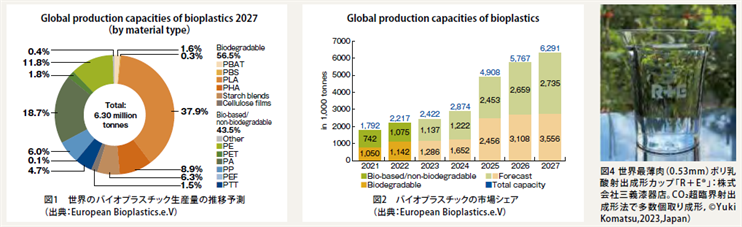

European Bioplasticsが公表したデータによると、現在、世界全体で年間約3億9000万トンのプラスチックが生産されている。コロナ禍の影響で2020年に生産が停滞したものの、2021年以降再び増加。これまでになかった用途や新製品の出現によって需要増加していると考えられる。

さらに世界のバイオプラスチック生産能力は2022年には約220万トンであったが、2027年には約630万トンまで急速に増加する見通しも示している(図1)。バイオプラスチック市場は、プラスチック産業全体が転換期を迎えている中で、非常に大きな成長の可能性を秘めた、最後のフロンティアであると言えよう。

現在、商業化されている主要なバイオプラスチックは、12種類程度で(図2)、2027年のトップシェアは、ポリ乳酸(Poly Lactic Acid:PLA)が占めると予想されている。

ポリ乳酸は、植物から得られる糖と乳酸菌を原材料とする生分解性バイオプラスチックである。使用後は、コンポスト中であれば微生物の酵素分解により2~3カ月で水とCO₂へ生分解され、植物の光合成で再び糖やデンプンへと循環される(※)。

ポリ乳酸は、欧州やアメリカ、中国では包装資材、食器、文房具、繊維などに幅広く普及が進んでいる。残念ながら日本では、原料となるサトウキビやトウモロコシの確保が困難であるため、ポリ乳酸の量産が実現できていない。輸入に依存せざるを得ないために材料コストが高く、かつ需要もなかなか伸長しない。しかし、耐熱性などの付加価値を高めたユニークな製品(図3)や極薄化して材料コストを抑えた商品(図4)など、日本のものづくり技術を駆使し、かつ世界的にヒットする可能性を秘めた商品が芽吹く。

世界が直面している社会的課題を解決するために、バイオプラスチックを賢く使いこなし、蓄積してきた知恵と奇想天外な発想からイノベーションを巻き起こす。筆者は、日本にはそれができる大きなポテンシャルがあると信じている。

掲載企業

インタビュー

・ファナック株式会社

・日精樹脂工業株式会社

・芝浦機械株式会社

・株式会社ソディック

・株式会社樹研工業

・東洋機械金属株式会社

エミダス会員企業の経営戦略

・株式会社岩本モデル製作所

・株式会社関東製作所

・株式会社クライム・ワークス

・多田プラスチック工業株式会社

・株式会社豊栄工業

・ナルックス株式会社

・ネクサス株式会社

・hakkai株式会社

・株式会社メイホー

・株式会社ヤマデン

・大和合成株式会社

・熊野精工株式会社

・植木プラスチック株式会社

・ホッティーポリマー株式会社